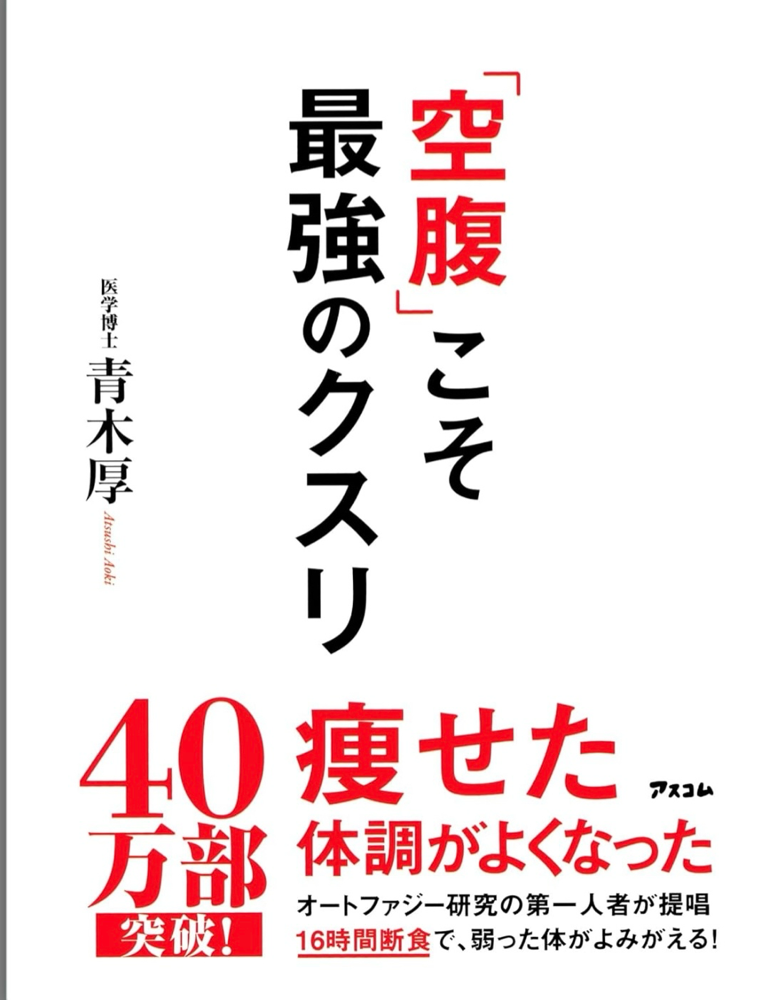

奥様が購入したであろうこの書籍が、

何となく目に留まり、

読みました。

その中で出てきた

「オートファジー」

という言葉。

今までも何度か目にしたり耳にした事がありましたが、

詳細を読んだのは初めて。

ここで説明するのは大変なので、

ご興味ある方は以下の寄稿を確認されたし。

「オートファジー:ノーベル賞に至るまでの研究発展の経緯」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/22/2/22_2_8/_pdf「オートファジー:辺境から生まれたノーベル賞」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/22/2/22_2_13/_pdf/-char/ja

「オートファジー:辺境から生まれたノーベル賞」の中に、

(20世紀半ばに誕生した分子生物学に関して)

遺伝子情報がいかに読み取られ、それに従い生命を構成する部品、タンパク質が作られるのか、その仕組みを記述するものである。

各部品の詳細を構成した先に生命の理解があるとの方向性であるが、

一方でこの生命感から抜け落ちていた面があった。

とあり、

その受け落ちた生命感に関して研究していたルドルフ・シェーン・ハイマーは、

タンパク質が作られることと並行して、別のタンパク質は分解されており、

その動的な平衡状態にある事が生命が生命たらしめるのでは無いかとの考えである。

とのべている。

合成と分解

実は体にとって、分解という働きがとても大切だということが、

上記の書籍、またオートファジーという働きからすごく感じました。

分解する時間を待つ。

昔の人は、満たされたくても満たされないが故に、

分解の時間をしっかり設ける事ができていた。

なんの不自由もない今の日本での暮らしは、

満たされて、満たされて、蝕まれていく状態。

何にしても、あまり満たされる事はいいことばかりで無い。

そんなことをすごく感じました。

断食

とか

ファスティング

とか

そんな言葉よりも、

「分解を待つ時間」

としてくれたほうが、イメージしやすいです。

オートファジーとまではいかなくとの、

足し算ばかりの食生活では無く、

割り算、引き算を含めた食生活を送りたいと感じました。

Higuchi